寒い日が続き、光熱費がかさむ冬。エアコンの電気代を気にして、薄寒い部屋に不満を覚えながら過ごしている人も多いだろう。そこで本シリーズでは、電力工学の分野で修士を取得し、毎年エアコンの制御について物思いにふける筆者が独断で実践する「最強のエアコン術」を紹介していく。

風量「強」の効果を実験しよう

すでにいくつかのメーカーサイトで紹介されているが、エアコン暖房時、風向は「下向き」、風量は「強」にしたほうが部屋全体が暖まりやすい。

なぜなら、暖かい空気は軽くて上昇する性質があるので、強い風で下向きに吹き出さないと、床付近まで暖かい空気が到達しないからだ。

風向を下向きにすることについては、先日の投稿「エアコン暖房は風向を「下向き」にせよ!~エネルギーオタクが独断で語る最強のエアコン術①」でも書いた通り、暖かい空気が上に行くことを考えれば直観的にわかりやすいだろう。

一方、風量「強」については、一見風が強くなって寒そうにも感じるが、室温にはどのような影響が出るのだろうか。筆者の家で、体を張って実験することにした。

実験条件

実験の舞台は、都内某所の1Kアパートにある筆者の一室だ。古くも新しくもない物件だが、1階にあるので底冷えがしんどい。冬は電気代を気にして、ついつい布団の中にこもってしまいがちだ。

床付近(床から10cm上)と、天井付近(天井から10cm下)の2か所に温度計を設置し、エアコン稼働中の温度を記録していく。エアコンは設定温度を21℃とし、風量「自動」のときと「強」のときそれぞれで、床付近と天井付近の温度差を比較する。温度計には SwitchBot温湿度計 を利用した。スマホアプリで1分ごとのデータを記録・エクスポートできるとても便利な IoT 製品だ。

実験結果

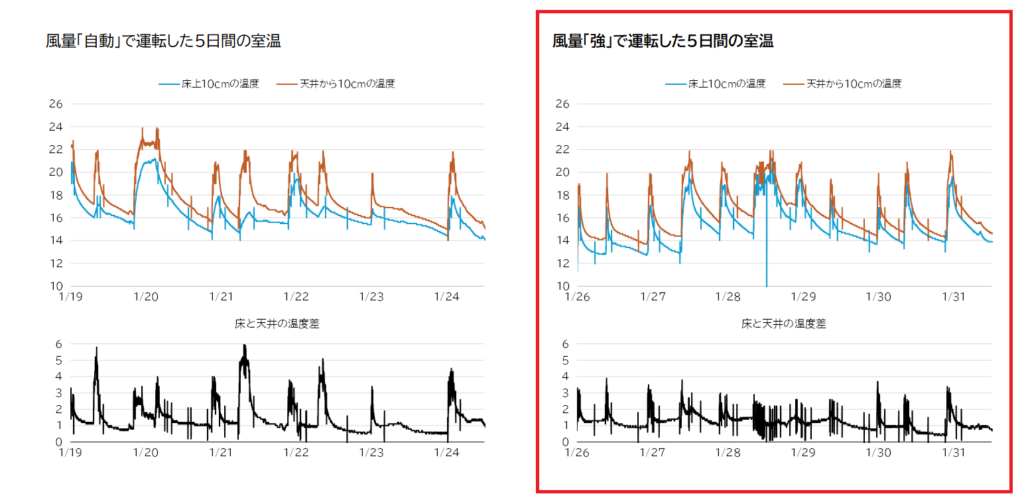

風量「自動」で運転した5日間と、風量「強」で運転した5日間の温度グラフを示す。温度計の不具合でノイズが多いが、上段は床付近と天井付近の温度を、下段は両社の温度差を示している。温度が立ち上がっているのはエアコンをつけたタイミングで、温度が徐々に下がっているのはエアコンを切って部屋が冷めているタイミングである。

まず下段の温度差を見ると、右列の風量「強」で運転したときのほうが明らかに温度差が小さくなっていることが読み取れるだろう。風量「自動」では頻繁に4~5℃に達していたが、風量「強」にすると、ほとんどの日で2~3℃以下にすることができた。

また、もう一つ注目してほしいのは上段のグラフでエアコンをつけ始めたタイミングの傾きだ。温度が上昇しているとき、風量「自動」の場合(左)は、床付近の温度(青)と天井付近の温度(赤)の上昇ペースに大きな差があることが分かる。特に1/21の昼などはその様子が顕著である。これは、天井付近の温度は急速に上昇しているものの、床付近の温度はなかなか上がらず、部屋の上下で温度差が拡大していることを意味している。特に1/21には温度差が5℃以上に達しているのが分かり、我ながら恐ろしい気分になった。

一方、風量「強」の場合は、温度が上昇しているときの赤線と青線の傾きがほぼ同じであり、同じペースで温度が上がっていることが分かるだろう。これは部屋全体に暖気が行き渡り、部屋が均等に暖まっていることを示している。

まとめ

簡単な実験を通して、風量「強」設定が部屋の垂直温度差を縮小し、人が滞在する床付近の温度を効果的に上げられることを確認できた。足元の寒さゆえに高めの設定温度にしている人にとっては、風量を強くすることで設定温度を数度ダウンできることになり、相当な節電効果が見込める。読者の皆様におかれては、ぜひとも風量を強めに設定し、少しでも省エネで快適な冬を送ってほしい。

参考サイト

「暖房 風向 おすすめ」で Google 検索すれば、たくさんの分かりやすいサイトが出てくる。ぜひ見てみよう。